コンテンツマーケティングで成果を上げたいと考えているものの、どのように体制づくりを進めればいいのか悩んでいませんか?効果的なコンテンツマーケティングは、計画的な体制づくりが鍵となります。しかし、多くの企業がどこから手を付ければ良いか分からずに苦戦しているのが現状です。

本記事では、コンテンツマーケティングの効果を最大限に引き出すための体制づくりのコツを詳しく解説します。すぐにでも実行可能な解決策のご紹介と、今後のマーケティング活動を飛躍させるためのヒントをお教えいたします。

加えて、成果につながるコンテンツ運用を実現するための導線設計やコンバージョン率改善のチェックポイントをまとめた実践資料もご用意しています。体制づくりとあわせて成果が出る仕組みを整えたい方にとって、どこを見直せばよいかがわかる内容です。コンテンツを資産として育て、確実に成果へつなげたい担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

【チェックリスト付き】BtoB製造業が取るべきコンバージョン率改善戦略:入門編

コンテンツマーケティングの成果が出る企業はなぜ「体制」を重視するのか?

- コンテンツは作るだけでは意味がない

- 属人化・更新停止・片手間運用による失敗例が多い

コンテンツは作るだけでは意味がない

そのためには、コンテンツの制作、配信、分析、改善を担当する人々やチームがしっかりと連携できる体制作りが欠かせません。例えば、コンテンツを作るチームとデータを分析するチームの協力により、どんなコンテンツがどんなユーザーに効果的かをすぐに知ることができ、次の戦略に活かせます。

属人化・更新停止・片手間運用による失敗例が多い

企業が「体制」を重視するのは、属人化・更新停止・片手間運用といった失敗を避けるためでもあります。属人化とは、特定の個人に依存してしまう状況を指し、これには担当者の異動や退職でノウハウが失われるリスクがあります。リスクを生まないためにもチーム全体で知識を共有し、継続的に学び続ける体制が必要でしょう。

また、更新停止はコンテンツが時代遅れとなり、SEOパフォーマンスが低下する危険性を伴います。これを防ぐためには定期的なコンテンツ更新の計画とそれを実行するためのリソースが不可欠です。さらに、片手間運用では十分な時間と労力を割けず、質の高いコンテンツを作成することが難しくなります。専任のメンバーやチームを配置し、持続的に取り組めるようにしましょう。

コンテンツマーケティング基本の役割と分担一覧

コンテンツマーケティングを成功させるためには、明確な役割分担と効果的なチーム体制が不可欠です。ここでは、コンテンツマーケティングにおける基本的な役割と、それぞれの役割に適した担当者の分担について詳しく解説します。

- 戦略設計(マーケ責任者)

- 編集・企画(コンテンツ担当者)

- 制作(ライター・デザイナー)

- 運用・分析(マーケ担当/外部支援)

戦略設計(マーケ責任者)

具体的には、ターゲットを明確に定義し、彼らの行動や興味に合わせたメッセージを発信するための指針を設定します。また、他の会社との差別化を図るために、独自のストーリーやブランドの声を作り上げることも重要でしょう。

マーケティング責任者の役割

特に、マーケティング責任者はこの戦略設計において中心的な役割を果たします。彼らは全体の方向性を決め、チームを指導、必要なリソースを適切に配分しなければなりません。データを活用して意思決定をサポートしたり、KPI(重要業績評価指標)を設定して進捗を追跡したりと必要に応じて戦略を調整する必要があります。

コミュニケーションの強化

クリエイティブチームと協力して、ブランド価値を最大限に引き出すコンテンツ作りには制作やクリエイティブチームとの協力は欠かせないでしょう。スムーズに進行させるためにも、関係者とのコミュニケーションは欠かさず、より強化していくことが大切です。マーケティング責任者を筆頭に、チームが一丸となってコミュニケーションを大事する環境を作りましょう。

編集・企画(コンテンツ担当者)

編集と企画はコンテンツマーケティングの成功に欠かせない存在で、ターゲットオーディエンスに効果的かつ魅力的なメッセージを届けるために重要です。

編集者の役割

編集者は、コンテンツの質を確保し、読者にとって価値のある情報を提供するために重要な役割を担います。具体的には、コンテンツのテーマ設定、構成のチェック、文章の校正、スタイルの統一などを行い、ブランドのトーンやメッセージが一貫しているかの確認などです。

企画者の役割

企画者は、コンテンツ全体の戦略を考える役割です。具体的には、まず市場のトレンドや顧客のニーズを調べてどんなコンテンツを作るべきか決めます。またキャンペーンの目的を明確にし、効果を測るための指標(KPI)設定や、コンテンツが最も効果的になるようどのメディアで配信するかなどを計画します。

制作(ライター・デザイナー)

制作プロセスは、ブランドのメッセージを効果的に伝えるための重要なステップといえます。視覚的な魅力と文章の質がターゲットに与える影響を大きく左右するからです。

ライターの役割

ライターの役割は、情報を分かりやすくそして魅力的に伝えることです。ターゲットの興味やニーズを理解し、それに基づいたコンテンツの作成が欠かせません。ライターの文章はSEOにも直接影響するため、検索エンジンでの上位表示を目指してキーワード選定や最適化も行うなど非常に重要な役割があるのです。

デザイナーの役割

一方、デザイナーはコンテンツの見た目を整える役割を担っています。ブランドのビジュアルアイデンティティを守りつつ、UXを向上させるデザインを提供することが求められます。デザインはコンテンツの第一印象を決定し、読者の関心を引きつける重要な要素なのです。

またライターとデザイナーが協力することで、質の高いコンテンツが生まれ、ブランドの価値を高めることができます。制作はコンテンツマーケティングの成功に不可欠であり、それぞれの役割が相互に補完し合うことで効果的なマーケティング戦略が実現するのです。

運用・分析(マーケ担当/外部支援)

運用と分析は、効果を最大化するために欠かせません。

|

運用 |

分析 |

|

計画したコンテンツを正しい方法で実行し、ターゲットとなるユーザーに届ける役割 |

運用した結果を評価し、データを基にどのコンテンツが効果的だったのか、改善点があるのかを判断 |

マーケティング担当者の役割

さらに、SEO対策を欠かさず実施し、キーワード戦略や配信タイミングの調整を通じてターゲットに最適なコンテンツを届ける責任があります。マーケティング担当者の判断と調整力が、コンテンツマーケティングの成否を左右すると言っても過言ではないでしょう。

外部専門家との連携

分析に関しては、マーケティング担当者だけでなく、データ分析に詳しい外部の専門家の協力を得ることも有効です。外部の専門家は、最新の分析ツールを使ってより深い洞察を提供することができます。外部活用により、マーケティングチームはデータに基づいた意思決定を行い、コンテンツの効果をより高めることができるでしょう。

営業や技術部門の協力体制

コンテンツマーケティングを成功させるためには、さまざまな部門が連携し、それぞれの役割を効果的に果たすことが不可欠です。特に営業部門と技術部門の協力は中心的な役割を担います。

|

営業部門 |

技術部門 |

|

顧客との接点を持ち、彼らのニーズや問題点を深く理解しているため、ターゲットに響くコンテンツの開発が目指せる |

製品やサービスに関する専門知識を持っており、その知識をコンテンツに反映させることで、より信頼性の高い情報を提供できる |

これらの部門が連携すると、コンテンツは単なる情報提供を超え、顧客の問題解決に役立ちます。迅速なフィードバックと改善が可能になり、市場の変化にも柔軟に対応できるでしょう。結果として顧客満足度の向上やブランドの成長が期待できるだけでなく、企業全体のマーケティング戦略の成功にも結びつくのです。

コンテンツマーケティングの成果を上げる“動く仕組み”のつくり方

- コンテンツ制作を「ルーティン業務」として内製化

- スケジュール管理・進行管理の型化

- 企画会議やフィードバックループを月次で回す体制の確立

- 数値ベースの改善→再設計→再配信のPDCAをチームで回す

コンテンツ制作を「ルーティン業務」として内製化

内製化の具体的なプロセス

具体的には、コンテンツ制作のプロセスを標準化し、チーム内で役割分担を明確化。例えば、コンテンツのテーマ決定、執筆、編集、公開の各ステップを担当者ごとに割り振り、定期的に進捗を確認することで効率的な制作サイクルを確立します。

スケジュール管理・進行管理の型化

型化がもたらすメリット

型化によって、チームメンバーは誰もが同じフレームワークに沿って業務を進めることができます。これにより新しいメンバーや他部署との連携がスムーズになり、情報共有も円滑に行われます。また、予期しないトラブルが発生した際にも、型に従った対応が可能となり、迅速な問題解決が実現できるでしょう。

ポイントとしては、まず現行のプロセスを詳細に把握し、頻繁に発生する問題点を洗い出すことです。その上で、改善すべきステップを明確化し、標準化されたチェックリストやテンプレートを作成します。さらには定期的なレビューとフィードバックを通じて、型そのものの改善を続けることも大切です。常に最適化されたプロセスを維持し、マーケティング活動の質を向上させましょう。

企画会議やフィードバックループを月次で回す体制の確立

コンテンツマーケティングには継続的かつ効果的な運用体制が欠かせません。その一環として、企画会議やフィードバックループを月次で回す体制は非常に有効でしょう。この体制により、定期的にコンテンツのパフォーマンスを評価し、次のステップの計画を立てることができるのです。

企画会議の役割とプロセス

企画会議では、現在のトレンドやターゲットのニーズを踏まえたコンテンツの方向性を話し合い、各チームメンバーの意見を集約します。

一方、フィードバックループでは、月次で集めたデータやユーザーの反応を基に、何が成功し、何が改善を必要としているかを分析します。

このプロセスを繰り返すことで、コンテンツの質が向上し、目標達成に一歩近づくことができるでしょう。さらに、定期的な会議とレビューはチームメンバー間のコミュニケーションを活性化させ、共通の目標に向けた協力体制を強化します。これにより、柔軟に戦略を修正し、市場の変化に素早く対応できるようになるでしょう。

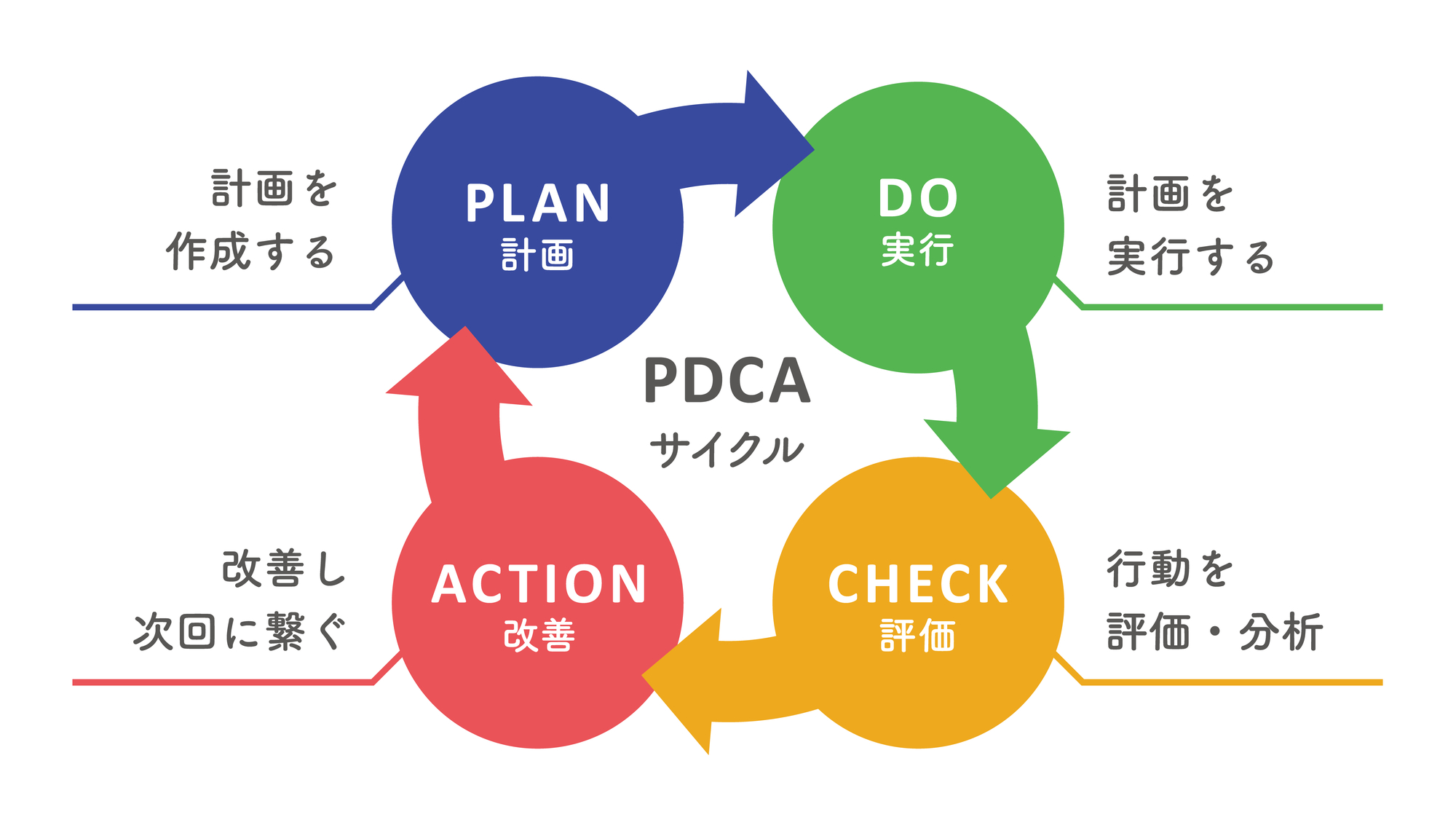

数値ベースの改善→再設計→再配信のPDCAをチームで回す

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、数値に基づいたPDCAサイクルの活用を継続的に行うことが重要です。

数値ベースの改善

まず数値ベースの改善とは、各キャンペーンのパフォーマンスをデータで分析し、具体的な改善点を洗い出すことです。例えば、Webサイトの訪問者数、コンバージョン率(CVR)、エンゲージメント率などのKPIを定期的に評価します。

再設計

次に再設計のフェーズでは、得られたインサイトを基にコンテンツや戦略を最適化します。改めて対象とする顧客を見直し、彼らがどんな情報を求めているのかを理解しましょう。また、新しいコンテンツフォーマットの導入も考慮してもいいかもしれません。記事だけでなく、動画やポッドキャストなど、さまざまな形式でコンテンツを提供することで、より多くの人々にリーチし、エンゲージメントを高めることを目指すためです。

再配信

そして再配信の段階では、改善されたコンテンツを適切なチャネルを通じて再び配信し、効果を検証します。チームでPDCAを回すことで、各メンバーが異なる視点や専門知識を持ち寄り、より精度の高い改善が可能となるでしょう。

チーム力を高めるために重要な「育成」&「ナレッジの見える化」

チーム力を高めるには、メンバーのスキル向上と情報共有が重要です。「育成」によりメンバーの専門性を強化し、チームとしての総合力を高めます。そして「ナレッジの見える化」を通じて情報の透明性を確保し、意思決定のスピードを向上させます。この2つを組み合わせることで、チームは共通の目標に向けて効率的に動くことができるでしょう。具体的に何をすべきか4つの対策案を解説していきます。

- 書き方・構成・ペルソナの考え方などをガイドライン化

- 新人や非専門職でも対応できる教育体制

- 社内に蓄積した事例・知見をナレッジベース化して共有

- 成果レポートを可視化し、関係者全体で成功体験を共有

書き方・構成・ペルソナの考え方などをガイドライン化

チーム力を向上させるためには、メンバー全員が一貫した方法で情報を共有し、理解できる環境を整えることが重要です。そのための施策として、「書き方・構成・ペルソナの考え方をガイドライン化」することが効果的でしょう。

ガイドラインとは、組織やチームが業務を進める上での基準や指針を示すもので、全員が共通の認識と方法を持って行動するために作成します。ガイドライン化すべき点として、

- 書き方:ブランドのトーンやスタイルを統一するため

- 構成:読み手にとって理解しやすく、情報提供をスムーズにするため

- ペルソナの考え方※:ターゲットの特性やニーズを明確にし、それを基にしたコンテンツ制作を促すため

(※)ペルソナとは、特定のターゲットオーディエンスを具体化したもの。

これらがチーム内で共有の認識を持つために必要です。ガイドラインを策定し、チーム全員が共有することで、ナレッジの見える化が進み、情報の伝達が一層効果的になります。結果として、チーム全体の育成が促進され、組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。

新人や非専門職でも対応できる教育体制

|

メリット |

効果 |

|

明確な役割分担とコミュニケーションの円滑化が図れるため、プロジェクトの進行がスムーズになる |

コンテンツ制作のスピードと品質が向上し、てターゲットに対して一貫性のあるメッセージを伝えられる |

|

体制が整うことで、データ分析やフィードバックに基づいた戦略の改善が素早く行える |

マーケティング施策の効果を最大限に引き出し、ROI(投資対効果)を向上させられる |

|

社員のモチベーションを高め、クリエイティブな発想を促進させる |

他社との差別化を図り、競争力を持ったコンテンツを生み出せる |

業務プロセスの標準化とテンプレートの利用

まずは業務プロセスの標準化とそれに基づくテンプレートの利用が挙げられます。テンプレートは業務の標準手順や最適な方法を簡潔にまとめ、誰でも理解しやすい形で作ることが大事です。これにより新人や異業種からの転職者も、迷わず効率的に業務を遂行できるようになるでしょう。

また、座学と実践を組み合わせた講座を導入すれば、理論と実際の業務をリンクさせることも」できます。特に、シミュレーションやケーススタディを取り入れることで、受講者は実際の業務環境を想定した練習が可能となり、知識の定着が促進されるでしょう。

社内に蓄積した事例・知見をナレッジベース化して共有

チーム力を高めるためには、社内に蓄積された事例や知見をナレッジベース化し、共有することも効果的です。

ナレッジベースとは、組織内で得られた情報やノウハウを一元的に集約し、誰もがアクセスできるようデータベース化したものです。社員は過去の成功や失敗の事例を容易に参照できるようになるため、業務の効率化が図れるようになります。個々の経験が企業全体の資産となり、新たなプロジェクトにも役立つでしょう。

情報共有の促進と部門間の協力

ナレッジベースにより、情報共有が促進され部門間の壁が取り払われます。これにより、コミュニケーションが活性化し、チーム全体の問題解決能力向上が見込めます。結果として、組織全体のパフォーマンス向上につなげられるでしょう。このようにナレッジベースは社員の成長を支援し、スキルアップを促進する効果的なツールといえます。

成果レポートを可視化し、関係者全体で成功体験を共有

コンテンツマーケティングの体制づくりにおいて、成果を明確に可視化し、関係者全体で共有することは非常に重要です。プロジェクトの進捗や成功を全員が把握でき、組織としての一体感が生まれます。

成果の可視化によるモチベーション向上

成果レポートを可視化することで、各メンバーがプロジェクトの進捗状況や具体的な成果を一目で把握できるようになります。メンバーは自分の貢献がどのように組織の成功につながっているかを実感でき、モチベーションも向上するでしょう。

成功事例による知識の共有と応用

成功事例の共有は、チーム全体の知識を深め、新たなアイデアの創出を促します。具体的な事例を分析し、どのようなステップが効果的であったかを明確にすることで、他のプロジェクトやメンバーにも応用可能なナレッジとして蓄積されるのが利点です。

また、成功体験の共有はチーム内のコミュニケーションを活性化させ、信頼関係を強化します。これは、メンバー間の協力を促進し、より強固なチームワークを築く基盤となるでしょう。

運用体制に組み込みたい、理想と現実を埋める外部リソースの活用方法

コンテンツマーケティングを成功させるためには、社内のリソースだけでなく、外部リソースを効果的に活用することが重要です。しかし、理想的な運用体制を構築するには、現実とのギャップを埋める必要があります。ここでは、3つの運用体制と外部リソースの活用について解説します。まずは3つの運用体制を見ていきましょう。

- 戦略重視型

- 拡張型支援

- コンサル型

【戦略重視型】社内は戦略と方向性に集中、実務は外注

企業が持続的に成長するためには、限られたリソースをどのように最適化するかが重要です。

「戦略重視型」は、企業の核心部分である戦略立案や方向性の決定は社内で行い、その実行部分、すなわち実務は外部の専門家やサービスに委託する方法です。これにより、社内の人材は本来のビジョンを描くことに専念でき、外部のプロフェッショナルがそれを具現化する役割を担います。この方法のメリットは、

- 専門的なスキルが必要な業務を効率的に進められる

- 社内リソースを重要な判断に集中させ、企業全体の方針が安定しやすくなる

- 外部リソースを活用することで最新の技術やトレンドを取り入れやすなる

これらが挙げられます。特にデジタルマーケティングやIT開発など、専門知識が求められる分野では、外注によって迅速かつ効果的な成果を期待できるでしょう。

一方で、外注先とのコミュニケーションや管理は欠かせません。明確な目標設定と進捗管理を行い、双方が同じゴールに向かって進めるようにする必要があるからです。こうした調整が適切に行われることで、外部リソースの活用が役立つと実感できるでしょう。

【拡張型支援】社内リソースを補う形で、外注先を“チームの一員”に

企業が成長する過程で直面する課題の一つに、社内リソースの限界があります。業務量が増加し、専門的な知識やスキルが必要になると、社内の人材だけでは対応しきれないことも少なくありません。そこで有効な解決策が「拡張型支援」です。この手法は、外部リソースを単なる外注先としてではなく、チームの一員として活用するアプローチを採ります。

まず、外部の専門家をプロジェクトに迎え入れることで、即戦力としての役割を果たしてもらいます。彼らは特定のタスクを担うだけでなく、プロジェクト全体の成果を向上させることが可能です。

【コンサル型】実行支援+体制づくり支援のハイブリッドパートナー活用

「コンサル型」は、単なるアドバイスに留まらず、企業の現場に寄り添いながら具体的な実行支援を提供する方法です。この「コンサル型」を活用した体制は「ハイブリッドパートナー」とも呼ばれ、企業独自の風土やニーズに合わせた運用体制の構築をサポートすることで持続可能な成長を実現します。

また、体制づくり支援では、社員のスキルアップやマネジメント能力の向上など、組織全体の能力強化に役立ちます。企業は自分たちで問題を解決する力を鍛えられます。このように、ハイブリッドパートナーは、企業が抱える課題を解決し成功へと導く頼れる存在です。

専門知見・制作クオリティを活かしつつ、ノウハウを内製に蓄積

まずは、外部の専門家や制作チームを活用して、高品質なプロジェクトを成功させましょう。これにより、最新の技術やトレンドを体験し、その知識を社内に取り込むことができます。具体的には、外部から得たノウハウを社内プロジェクトに反映させる仕組みを作り、学びの場を設けると良いでしょう。例えば、専門家によるワークショップやトレーニングを通じて、スタッフが新しいスキルを学び、自社のプロジェクトに活かせるようにします。この過程で、外部のクリエイティブな視点も取り入れられれば、より質の高いコンテンツ制作が可能になります。

プロジェクト終了後には振り返りを行い、得られた知識や技術をテキスト化して共有することも大切です。これにより、次のプロジェクトに備えることができます。これを繰り返すことで知見が蓄積し、プロジェクトのクオリティも向上することでしょう。

コンテンツマーケティング成功への道は「効果的な体制づくりとその運用方法」

コンテンツマーケティングで成功するためには、しっかりとした体制づくりが不可欠です。本記事で紹介したように、コンテンツの制作から配信、分析、改善までのプロセスを一貫して管理し、明確な役割分担を行うことを意識して行ってください。チーム内でのコミュニケーションを活性化し、フィードバックループ確率するなどより効果的な体制づくりを目指しましょう。また、外部リソースをうまく活用しながら、社内にノウハウを蓄積するなどいいとこ取りを狙うと良いかもしれません。

最後に、成果につながる導線設計やコンバージョン率改善のチェックポイントをまとめた実践資料もご用意しています。体制づくりと並行して「成果が出る仕組み」を整えたいご担当者の方にとって役立つ内容です。ぜひご活用ください!

コンテンツ制作担当/ライター。文章作成と企画を中心に、SEOを意識した記事制作からコンテンツ戦略の立案・運用まで幅広く担当しています。ユーザー視点での読みやすさを重視し、検索上位表示や改善施策の経験を活かして、成果につながるコンテンツ作りを実践。SEO分析や改善、マーケティング施策への活用まで一貫してサポートさせていただきます。|薬事法管理者